って、まだ3匹とも生きてるーー!

って、まだ3匹とも生きてるーー!子供たちやメスたちがあんなにバタバタ死んでいったなかで、この生命力の強さはなんでしょう? 子供たちにもこのくらいのたくましさがあったらなぁ。

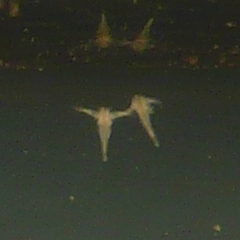

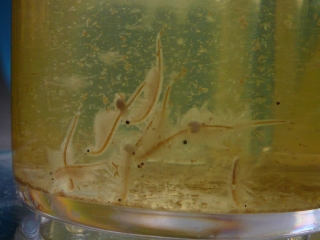

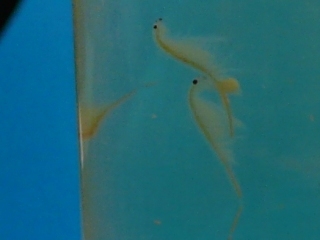

写真には2匹しか写ってないけど、3匹ともまだまだ元気なようす。

というわけで、もうしばらく続きそうです。

第5部終了の日付が、2002年9月9日か…。もうすっかり終了したつもりでいたこの企画だが、友人からやれと言わんばかりにシーモンキー飼育セットをもらってしまったので、やらないわけにはいくまい。

長くなったので、ページを新しくしました。

以前の日記は→シーモンキー飼育日記

第6部(1)

※新しい日付のほうが上のほうにあります。

11月26日 その後のシーモンキー。

あの3匹だけ生き残ったシーモンキーだちは、結局どのような最期をとげたのか、書いておかねばなるない。

って、まだ3匹とも生きてるーー!

って、まだ3匹とも生きてるーー!

子供たちやメスたちがあんなにバタバタ死んでいったなかで、この生命力の強さはなんでしょう? 子供たちにもこのくらいのたくましさがあったらなぁ。

写真には2匹しか写ってないけど、3匹ともまだまだ元気なようす。

というわけで、もうしばらく続きそうです。

11月19日 カウントダウン。

モチベーションの低下によりすっかり更新しなくなってしまった、この日記だが、その後どうなったかだけでも書いておこう。

11月7日 新水槽のメスが死亡。やはり抱卵したメスは死にやすいのだろうか。

11月8日 粗塩水槽のほうのメスも死んでしまった。あまり気持ちのいいものではないが、写真は、その黒くなって死んだメス。記録のために撮っておく。

11月8日 粗塩水槽のほうのメスも死んでしまった。あまり気持ちのいいものではないが、写真は、その黒くなって死んだメス。記録のために撮っておく。

卵をかかえたまま死んでいるのがわかる。つまり、これですべてのメスが死んでしまったわけで、残りはすべてオス。新水槽に2匹、粗塩水槽に3匹。もちろん、子供はいない。あとは滅びを待つばかり。ついにカウントダウンが始まった。

11月11日 新水槽のオス2匹が死亡。気が付かなかっただけで、実は昨日死んでいたのかもしれない。

11月11日 新水槽のオス2匹が死亡。気が付かなかっただけで、実は昨日死んでいたのかもしれない。

残りは、粗塩水槽のオス3匹だけになった。もはやXデーまで時間の問題か。

11月19日 ところが、今日、まだ粗塩水槽の3匹とも生きている! もちろん、エサや水はやり続けているが…。

11月19日 ところが、今日、まだ粗塩水槽の3匹とも生きている! もちろん、エサや水はやり続けているが…。

11月5日の項で「生物は、なかなかしぶとい」と書いたが、本当にそうだ。メスがいなくなった以上、その先には滅びしか待っていないとしても。それでも生命は生き続けるのだ。

11月5日 生命は、なかなかしぶとい。

そんなわけでいつのまにか時は11月に入り、朝夜は寒く昼は暑くてかぜなど引いたりしている今日このごろ、前回までのような状態ですっかりモチベーションも下がり、えさもやったりやらなかったり、写真も全然撮らず1週間以上が過ぎてしまいました。もう、終わったかと思いきや、どっこいシーモンキーは少数ながら生きておりました。

粗塩水槽は、現在、オス3匹、メス1匹、子供なし。写真はメスだが、卵持ってるようにも見えるが、生み落とした後のようにも見える。

粗塩水槽は、現在、オス3匹、メス1匹、子供なし。写真はメスだが、卵持ってるようにも見えるが、生み落とした後のようにも見える。

新水槽。オス2匹、メス1匹、子供なし。前回の日記で“救い”と書いていた子供も、それ以上育つことなく全滅。ああ。

新水槽。オス2匹、メス1匹、子供なし。前回の日記で“救い”と書いていた子供も、それ以上育つことなく全滅。ああ。

写真は、メスで、2個だけ卵を持っているように見える。子供を生んだが、すでに死んでしまったか。あるいは、卵のまま生み落としたという可能性も考えられるが、それらしきものは水槽の中には見当たらない。ああ。

10月27日 いつか来た道。

さて、いよいよもって、やばいことになってきた。もう、いつ何匹死んだかということは記録には付けていないが、大人が1匹また1匹と減り、子供たちもいっこうに増えないという自体がこの3日間続いている。

この間のことはおくとして、今日の粗塩水槽の様子はというと、卵を持ったメスが2匹、オスが3匹、子供なし、という状況。24日の日記では「メスが5匹」と書いているから、3匹死んでしまったということだ。しかも子供も全滅してしまい、新しい子供は生まれていない。

この間のことはおくとして、今日の粗塩水槽の様子はというと、卵を持ったメスが2匹、オスが3匹、子供なし、という状況。24日の日記では「メスが5匹」と書いているから、3匹死んでしまったということだ。しかも子供も全滅してしまい、新しい子供は生まれていない。

一方、新水槽のほうは、オスが4匹、メスは卵を持ったものが1匹しかいない。これも24日には「メスが2匹」と書いているから、1匹死んでしまったようだ。しかし、新水槽には、まだ救いがある。子供たちが、5〜6匹まだ生きているからだ。少し成長もしているようだ。

一方、新水槽のほうは、オスが4匹、メスは卵を持ったものが1匹しかいない。これも24日には「メスが2匹」と書いているから、1匹死んでしまったようだ。しかし、新水槽には、まだ救いがある。子供たちが、5〜6匹まだ生きているからだ。少し成長もしているようだ。

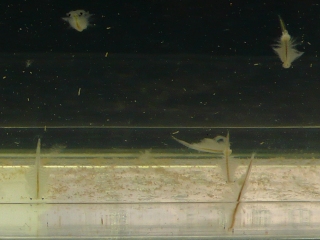

新水槽の子供。お手てつないで仲よく登校。とか言っている場合ではないが。上のほうは水面なので、2匹が写りこんで見える。

新水槽の子供。お手てつないで仲よく登校。とか言っている場合ではないが。上のほうは水面なので、2匹が写りこんで見える。

しかし、この子たちが大人になるには、まだ3週間も待たねばならない。

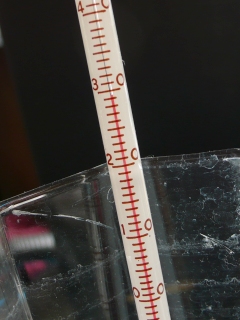

まぁ、いまさらな気もするが水温を計ってみた。2つの水槽の横に、コップに水を入れて汲み置きしてある。これは減った分の水を補給するためだが、水槽のすぐ横に置いてあるので、水温はほぼ水槽と同じだと思われる。そこに温度計をつっこんでみた。この写真は昨日のものだが、天気が良かったためか、29度もある。そろそろ寒くなりだしているが、水温は意外と低いわけじゃないんだな。

まぁ、いまさらな気もするが水温を計ってみた。2つの水槽の横に、コップに水を入れて汲み置きしてある。これは減った分の水を補給するためだが、水槽のすぐ横に置いてあるので、水温はほぼ水槽と同じだと思われる。そこに温度計をつっこんでみた。この写真は昨日のものだが、天気が良かったためか、29度もある。そろそろ寒くなりだしているが、水温は意外と低いわけじゃないんだな。

ちなみにこれを書いているのは夜中の2時だが、水温は22度。

10月24日 寒さのせい?

今朝は寒いなー、と思ったら、今度は粗塩水槽のほうの子供が2匹しかいなくなってしまった。いや、寒さのせいかどうかはわからないが。

ちなみに寒いと言っても部屋の気温は18度。いつか水温も計ってみるべきだろうな。

ちなみに寒いと言っても部屋の気温は18度。いつか水温も計ってみるべきだろうな。

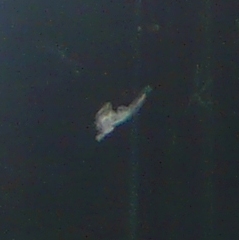

写真は、残った2匹のうちの1匹。それほど大きくはなっていない。まぁたんに乳幼児死亡率が高いというだけのことかもしれない。この子が大人になる確率もあんまり高くはなさそうだ。

一昨日書いた、腹のところが黒くなっているメスはやっぱり死んでいた。しかも、もう1匹、まだ卵を持っていない若いメスが1匹死んでいた。なむー。今後、子供も育たず、大人もどんどん死んでいくと、大変なことに(というかいつものようなことに)なる。弱ったなぁ。だが、粗塩水槽のほうには、まだ、メスが5匹残っている。内わけは、カップルが1、卵を持っているのが3、持っていないのは1。これらから、たくさん生まれれば、その中には生き残る子供も出てくるかもしれないな。

一方の新水槽のほうは、また、新しい子供が生まれていた! 9匹?10匹かな。やっぱり寒いわけじゃなかったのだろう。

一方の新水槽のほうは、また、新しい子供が生まれていた! 9匹?10匹かな。やっぱり寒いわけじゃなかったのだろう。

でも、新水槽の中のメスは、2匹とも卵を持っていて、弱ってもいない。どっちが生んだんだろう?

写真は、ピンボケぎみだが、オスの周りに3匹の子供が写っている。しかし、こうしてみると、メスが1度に生む子供は10匹前後なんだな。子供ではなく、卵のまま生み落とす場合は、学研の本に書いてあったように80個とか生むのかもしれないが。

10月22日 子供を生むのは大変だ。

ああぁ、新水槽の子供が全滅。昨日の3匹もいなくなってしまった。また、弱っていたメスも体が黒くなって死亡。こうして見ると、卵を持ったメスが必ず生み落とせるとは限らないのだな。シーモンキーとは言え、子供を生むのは大変なんだ。

さて、こっちの新水槽、現在の状況は、オスが3匹、メスが1匹、子供0匹となったワケだけど、どうしようかな。とりあえず、このメスがどうにかなるまで見届けるか。

と思ったけど、旧水槽に移した粗塩水槽のほうを見たらカップルが3組いたので、1組を新水槽に移すことにした。つまり、新水槽のメスは2匹になる。

と思ったけど、旧水槽に移した粗塩水槽のほうを見たらカップルが3組いたので、1組を新水槽に移すことにした。つまり、新水槽のメスは2匹になる。

さて、粗塩水槽のほうはどうかというと、子供の数は8…9匹? 1匹減ったかもしれない。でも、弱っている様子はなく、元気そうだ。

大人も元気そうだが、1匹、体の一部が黒くなって死亡している。スポイトで吸い出して、ルーペで見てみる。第2触覚がないのでメスだと思われるが、卵は持っていない。まだ、若いメスか。この病(黒死病と名づける)は、集団で起こるワケではないので、環境的なものとか、伝染病的なものとかではないようだ。オス、メスに係らず、また、卵を持っていてもいなくても起こる。シーモンキー特有の死因第1位の病気なのかもしれない。

これは、粗塩水槽にいる、卵を持ち始めたばかりのメス。まだ、卵が卵のうではなく、しっぽのほうに2列になってでき始めているのが見える。そして残念なことに、しっぽの先が黒くなってしまっている。恐らく、卵もしくは子供を生むまでは生きられないだろう。

これは、粗塩水槽にいる、卵を持ち始めたばかりのメス。まだ、卵が卵のうではなく、しっぽのほうに2列になってでき始めているのが見える。そして残念なことに、しっぽの先が黒くなってしまっている。恐らく、卵もしくは子供を生むまでは生きられないだろう。

一応書いておくと、今のところ、体の一部が黒くなっている個体は、ほかにはいない。

10月21日 子供たちがピンチ!?

昨日まで15匹くらいいた新水槽の子供が、なんと、たった3匹まで激減! 過去の飼育日記でもそうだったけど、ある日突然こういうことが起こるから油断できない。原因はなんだろう? 不思議なことに、1度ひっくり返してしまった旧水槽(子供約10匹)と、粗塩水槽(子供2匹)では、数に変わりがない。だから、水温とかの問題ではないと思われるが……。

そして新水槽のメスが1匹弱っている。しかも体の芯と卵のあたりが黒っぽくなってる。なにかの病気か? 子供たちの死もそれに関係している? まぁ、しばらく様子を見ることにしよう。

さて、それはそれとして、今日は旧水槽の残りのシーモンキーたちもすべて粗塩水槽に移すことにする。

さて、それはそれとして、今日は旧水槽の残りのシーモンキーたちもすべて粗塩水槽に移すことにする。

まずは、写真のように大人たちを太いスポイトで吸い取って、移動。これで、粗塩水槽の中には13匹の大人がいることに。

次に、旧水槽で生まれていた子供たちを小さなほうの(付録に付いてきた)スポイトで1匹ずつ吸い取る。

次に、旧水槽で生まれていた子供たちを小さなほうの(付録に付いてきた)スポイトで1匹ずつ吸い取る。

ひょっとして大人といっしょに吸い取ったやつもいたかもしれないが、旧水槽の子供は8匹だった。粗塩の2匹と合わせて10匹か。

引っ越し後の粗塩水槽。カップルが2組いるな。1組、新水槽のほうに移してもいいかもしれないが、危険な気もするし。

引っ越し後の粗塩水槽。カップルが2組いるな。1組、新水槽のほうに移してもいいかもしれないが、危険な気もするし。

で、旧水槽をよく洗い、砂糖ケースに入っていた粗塩の塩水を旧水槽に戻す。ややこしいが、今後こちらは粗塩水槽と呼ぶことにしよう。

で、旧水槽をよく洗い、砂糖ケースに入っていた粗塩の塩水を旧水槽に戻す。ややこしいが、今後こちらは粗塩水槽と呼ぶことにしよう。

新天地に移った粗塩水槽の2世代。

新天地に移った粗塩水槽の2世代。

10月20日 すべての水槽で2世誕生。

19日、どうやら粗塩水槽でもシーモンキーは生きてるようだ。ひとまず安心したが、もう1日様子を見てみることにしよう。

こちらは新水槽。

こちらは新水槽。

2世君、あぶなーい、逃げてー。という場面ではありません。2世代がいっしょに写っているところ。新水槽の2世は、数も変わらず15匹くらいで、順調に成長しているようだ。

そう言えば、昨日「なぞ」と書いた件について。昨日弱っているように見えたメスは今日はちゃんと元気に泳いでいた。そして、生み落としているように見えたのも間違いで、ちゃんと卵をかかえていた。どうやら、昨日は卵がまだちゃんと大きくなっていない状態だったようだ。つぶつぶ感のある卵をほとんど持っていなかったので生み落としたのと勘違いしてしまったのだろう。

つまり、新しい子供は生まれてなかったと。なぞは解けた。

こちらは旧水槽。2世代がうまくいっしょに撮れているやつがこれしかなかった。子供だけならもっとちゃんとピントも合っているやつがあったのだが。卵を持った母親と(そこから生まれたのではないが)子供。卵のすぐ上あたりにいるやつがそれ。

こちらは旧水槽。2世代がうまくいっしょに撮れているやつがこれしかなかった。子供だけならもっとちゃんとピントも合っているやつがあったのだが。卵を持った母親と(そこから生まれたのではないが)子供。卵のすぐ上あたりにいるやつがそれ。

旧水槽の子供も変わらず10匹程度で、順調に育っているらしい。あんなこと(水槽をひっくり返す)があっても、たくましく生きているようでよかった。たくましければワンパクでもいいのだ。

そして、粗塩水槽。

そして、粗塩水槽。

なんと、この水槽でも2世が誕生していた。でも、たった2匹だけど。これで、いまやすべての水槽で2世が生まれたことになる。粗塩水槽のほうの大人は、とりあえず、6匹とも元気だ。

それにしても水がきれいだと、写真もきれいでいいなぁ。

そして、本日、20日。特に変化はないが、各水槽の様子を。

新水槽。

新水槽。

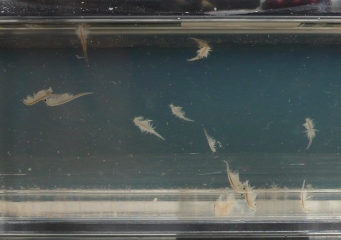

数も変わりなく、順調。なかなかきれいな写真が撮れた。右上の奥に第1世代の大人が写っている。ちなみに上のほうの水平線(そこから色が黒くなってる)は水面。

ところで、前に「交尾を終えたオスは死んでしまうのか?」というようなことを書いたが、ここのオスは3匹とも元気だ。やはりあれは自然死だったのだろうか。

同じく新水槽。

同じく新水槽。

子供2匹によるシンクロナイズドスイミング。

旧水槽。

旧水槽。

大人たちが底のふんを巻き上げるため、写真だとどれが子供でどれがふんだかわからないが、矢印をつけたやつが(たぶん)子供。この写真では5匹ほど写っている。

旧水槽に残っている大人は、よくよく見たら7匹だった。粗塩水槽でも大丈夫そうなので、明日になったら、この水槽のシーモンキーたちもそっちに移す予定。

で、これが粗塩水槽。

で、これが粗塩水槽。

粗塩水槽には子供が2匹しかいないが、その2匹とも写っている。中央上のほうにいる2つの白いつぶがそれで、右から2匹目の大人のすぐ下にあるつぶは、ふんまたはごみ。大人たち(6匹)も元気そうでなによりだ。

10月18日 粗塩の水槽へ引っ越し。

半分以上こぼしてしまった旧水槽のシーモンキーを、昨日作った粗塩水の水槽に移す。なお、粗塩水は例のもうひとつの砂糖入れに入れてある。

半分以上こぼしてしまった旧水槽のシーモンキーを、昨日作った粗塩水の水槽に移す。なお、粗塩水は例のもうひとつの砂糖入れに入れてある。

再び太いスポイトで吸い取って移す。

この太いスポイト、一度にたくさんの水を吸ってしまうと、水から上げたときに吸ったものが流れ出してしまうが、ちょっとしか吸わなければ案外保持してくれることがわかった。表面張力のなせるワザだろうか。

この太いスポイト、一度にたくさんの水を吸ってしまうと、水から上げたときに吸ったものが流れ出してしまうが、ちょっとしか吸わなければ案外保持してくれることがわかった。表面張力のなせるワザだろうか。

写真のスポイトの先にシーモンキーが1匹入っているの見えるかな? 上のほうに横向き(右向き)でいるのだけど。

で、こちらは粗塩水槽。とりあえずは元気に泳いでいるっぽい。オス3匹メス3匹を入れたつもりだったが、よくよく見たら、オス2匹メス4匹だった。そのうち、カップルが1組、卵を持ったメスが1匹、卵を持っていないメスが1匹。

で、こちらは粗塩水槽。とりあえずは元気に泳いでいるっぽい。オス3匹メス3匹を入れたつもりだったが、よくよく見たら、オス2匹メス4匹だった。そのうち、カップルが1組、卵を持ったメスが1匹、卵を持っていないメスが1匹。

この環境でちゃんと生きてくれるかどうかわからないので、旧水槽にもまだシーモンキーを残してある。ええっと、たぶん6匹残っているかな。

さてさて、ちゃんと粗塩の水でもちゃんと生きながらえてくれるかな? がんばれ。

と、よく見たら、旧水槽のほうにも2世が誕生していた! 新水槽の子供よりも小さくて、どうやら生まれたばかりのよう。写真ではちょうど中央にいるのがそれ。全部で10匹くらいいるようだ。いずれ、この子供も粗塩水槽に移す予定だが、大人に比べて環境の変化に弱い気がするので心配だ。まぁ、気がするだけなんだけども。

と、よく見たら、旧水槽のほうにも2世が誕生していた! 新水槽の子供よりも小さくて、どうやら生まれたばかりのよう。写真ではちょうど中央にいるのがそれ。全部で10匹くらいいるようだ。いずれ、この子供も粗塩水槽に移す予定だが、大人に比べて環境の変化に弱い気がするので心配だ。まぁ、気がするだけなんだけども。

この写真は、新水槽の2世君。すでに胴体のほうに小さな足が出来始めているのが見える。あと、新水槽のほうも少し水が黄色がかってきたのがわかる。数は、ちょっと減ってるかな。15匹くらい。

この写真は、新水槽の2世君。すでに胴体のほうに小さな足が出来始めているのが見える。あと、新水槽のほうも少し水が黄色がかってきたのがわかる。数は、ちょっと減ってるかな。15匹くらい。

新水槽の大人たちは、と言えば、昨日弱っていたメスがついに死亡。子供の数が増えていないところを見ると、新しく生むことはなかったようだ。また、1匹弱っているメスがいる。卵の様子を見ると、どうも生み落としているっぽい。なのに子供の数が増えてないってどういうこと? 卵のまま生んでるワケでもないみたいだし……。なぞ。

あまりピントは合ってないが、新水槽における第1世代と第2世代の競演。子供は3匹写っている。

あまりピントは合ってないが、新水槽における第1世代と第2世代の競演。子供は3匹写っている。

しかし、新水槽は旧水槽に比べて奥行きがあるので(旧水槽3cm、新水槽5.5cm)ますますピント合わせが難しくなった。

10月17日 う、うまうま生まれ…あっ!

15日は特に変化なし。で、16日。う、生まれたーっ。

新水槽で、ちっちゃい子供がぴょこぴょこ泳いでる! ざっと20匹ほど。新水槽には、オスメス合わせて6匹しか入れていなかったので、これは完全に2世誕生だ。写真でもわかるように、おなじみの水滴型の体に手が2本、頭に黒い目が1つの子供。ちょっと大きめにも見えるから、実は昨日にも生まれていたのかもしれない。親といっしょに写っている写真が撮れなかったのは残念。

そして、水槽の底には弱ったメスが1匹。まだ、卵は持っているようだから、さらに生むのかも。しかし、卵の状態で生むと思っていたら、子供を生んじゃうとはなぁ。これは夏卵だったってことだが、ここ何日かは天気も良く、あたたかかったのが影響しているのかもしれない。でも、何度も書くが、これから冬に向かうんだよなぁ。この小さな体で、水温が下がったときに大丈夫だろうかという不安は残る。

で、大喜びで、写真を撮影していたら……あっ!

ガシャンッ! 旧水槽をひじに引っ掛けて倒してしまった! 水槽の中には底のほうに多少残った水があるが、机にこぼれた水の上ででシーモンキーがピチピチピチと…。あわててスポイトで吸い取って水槽に戻したものの、結局水は半分にも満たないくらいしか戻せなかった。救出できたシーモンキーは(たぶん)12匹。

ガシャンッ! 旧水槽をひじに引っ掛けて倒してしまった! 水槽の中には底のほうに多少残った水があるが、机にこぼれた水の上ででシーモンキーがピチピチピチと…。あわててスポイトで吸い取って水槽に戻したものの、結局水は半分にも満たないくらいしか戻せなかった。救出できたシーモンキーは(たぶん)12匹。

うーん、前科があるだけに気をつけていたのに。2世誕生でうかれてて、注意力が散漫になっていたようだ。それにしても、水をあけたのが机の上でよかった。畳の上だったら、救出は無理だったかもしれない。

パニック状態のシーモンキーたち(?)。

パニック状態のシーモンキーたち(?)。

どうやら、メスは3匹とも救出できたようだ。でも、ものすごいストレスがかかったハズだが、大丈夫かなぁ。明日になったら全員死んでるという事態にならなければいいが。

それはそうと、旧水槽もこのままにしておくワケにもいくまい。新しい塩水を作る必要があるな。

10月17日 とりあえず、旧水槽の救出組みは、まだ生きているようだ。

学研の本によると、塩水は「あら塩」で作ればいいと書いてある。そういえば、前にもどっかのホームページで「海水の元で作るのはよくない」って記述を見たな。

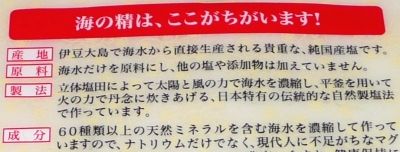

というわけで買ってきた。『自然海塩 海の精』とかいう塩。写真では大きく見えるが、たて12cmくらいで、240g入り、500円。結構高価いな。

というわけで買ってきた。『自然海塩 海の精』とかいう塩。写真では大きく見えるが、たて12cmくらいで、240g入り、500円。結構高価いな。

そもそも「あら塩」というのがどういうものかわからなかったが、Googleで調べた結果を総合すると、「明確な定義はないが天然の海水から作った精製していない塩」てな感じらしい。

写真は、買ってきた塩の裏書き。これを読む限りでは、まぁ、たぶん、あら塩と言っていいのではないかな。

写真は、買ってきた塩の裏書き。これを読む限りでは、まぁ、たぶん、あら塩と言っていいのではないかな。

旧水槽と同じ量の塩水を作るため、8gを量る。

旧水槽と同じ量の塩水を作るため、8gを量る。

いつも水の追加に使っている(つまり汲み置き済みの)水を170ml取って、塩を溶かす。念のため、この状態で半日ほどおくことにする。

いつも水の追加に使っている(つまり汲み置き済みの)水を170ml取って、塩を溶かす。念のため、この状態で半日ほどおくことにする。

で、旧水槽の中から、半分ほどのシーモンキーをこちらに移し、様子をみて問題なさそうだったら残りの半分もうつそうという計画。今度ばっかりは、本当に環境が変化するので、うまくいくか、まったく自信がない。

10月14日 新しい環境にも慣れたようす。

この3日間のできごと。

10月12日 昨日、4組のカップルのうち2組を新水槽に引っ越しさせたが、今日見たら、旧水槽のほうには、また4組のカップルがいた。そこで、さらに1組を新水槽に移すことにした。

新水槽のカップルは、どうやら、元気に泳いでいるようだ。環境の変化にも慣れたと思いたい。

カップルでいる間は、エサを食べるのかどうかわからなかったが、ともかく新水槽にもエサを入れる。メスの腰にしがみついているオスは、エサを食べないだろう。しかしメスのほうは、卵に栄養を与えるためにも食べるかもしれない。

10月13日 新水槽の3組のカップルは元気だ。よかった。この調子だと、水槽の水が汚れてきたら、新しい塩水に入れ替えても大丈夫なのかもしれない。そんな機会はないかもしれないが。

10月13日 新水槽の3組のカップルは元気だ。よかった。この調子だと、水槽の水が汚れてきたら、新しい塩水に入れ替えても大丈夫なのかもしれない。そんな機会はないかもしれないが。

ところで、あの、1匹だけ生まれていた2世君はどうなったかというと、しばらくは元気に泳いでいたが、いつのまにか姿が見えなくなってしまった。まぁ、最初200匹(?)くらいいた子供が、現在の約25匹に淘汰されたことを考えると、たった1匹から生き残るのは無理だったのかも。

写真は、別に意味はないが、旧水槽のカップル。旧水槽の3組のカップルも変わりなし。あ、そういえば、あの1匹のメスに2匹のオスがくっついた通称トリプルはいなくなっていた。オスが1匹振り落とされたのだと思われる。

10月14日 新水槽のカップルが、すべて1匹ずつに別れていた。旧水槽の3組はそのままだ。

10月14日 新水槽のカップルが、すべて1匹ずつに別れていた。旧水槽の3組はそのままだ。

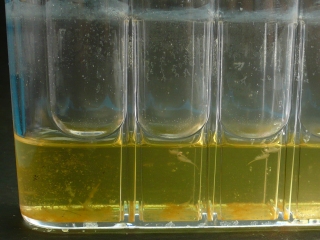

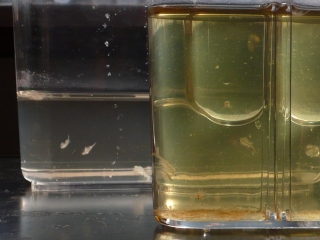

写真は、新水槽の6匹。左上にオス、左下にオス、右上にメス、右下に3匹、横向きのオスと下向きのメス2匹。 写真は2つの水槽を並べてみたところ。手前の旧水槽の水の黄色っぷりがよくわかる。

写真は2つの水槽を並べてみたところ。手前の旧水槽の水の黄色っぷりがよくわかる。

また、新水槽のシーモンキーのほうが、オスの泳ぐスピードが速いように思える。水がきれいなためだろうか。あるいは、シーモンキー密度が低いので速く泳いでもぶつかる心配がないからか。

ところで、新水槽を撮影している目の前で面白いことが起きた。いったん解消したはずのカップルがまたくっついたのだ。まぁ、以前と同じ相手かどうかは不明だが。

で、そのよりを戻した(?)新水槽のカップル。

で、そのよりを戻した(?)新水槽のカップル。

……今みたら、またバラバラの6匹に戻っていた。このメス、ちょっとあばれてたようだから、撮影後の1時間ほどで振り切られてしまったか。

こちらは、新水槽の卵を持ったメス。

こちらは、新水槽の卵を持ったメス。

エサをやっていることもあって、実は新水槽も少し汚れてきている。とはいえ、旧水槽に比べたらまだまだクリアなので、卵を生み落としたら、ちゃんとわかると思われる。シーモンキーの妊娠(?)期間がどのくらいのものか、学研の本にも書いてないが、過去のこの日記の記録から推して1週間くらいか。

10月11日 新居に引っ越し。

今日は、なんといっぺんに4組のカップルができていた。

今日は、なんといっぺんに4組のカップルができていた。

写真はそのうちの2組。

中央下向きに1組、右下に左向きのもう1組が見える。

これらのカップルのほかに卵を持ったメスが見当たらないので、最初のときみたいに再結成された組もいるようだ。

しかも、それだけではない。

しかも、それだけではない。

この写真に写っているのは、1匹のメスに2匹のオスがくっついているという奇妙なカップルだ。カップルっていうか、トリプルか(?)。まぁメスにしてみれば、モテモテということになるのかもしれない。オスはたぶん、下側が本命なんだろう。

思いがけず4組もいたので、このうち2組を新しい水槽に移すことにした。

これは、新しく買ってきた、でかいスポイト。本にいっしょについてきたスポイトでは、とても吸い取ることはできない。

これは、新しく買ってきた、でかいスポイト。本にいっしょについてきたスポイトでは、とても吸い取ることはできない。

DIYショップで140円。

スポイトを太い部分で切る。太い部分はちょうど1cmあるので、大人のシーモンキーでも吸い取れるという算段だ。

スポイトを太い部分で切る。太い部分はちょうど1cmあるので、大人のシーモンキーでも吸い取れるという算段だ。

スポイトをそおっと入れ、カップルだけを吸い上げる。

スポイトをそおっと入れ、カップルだけを吸い上げる。

が、スポイトを水面から出した直後に中の水が全部流れ出してしまった。うわーっ、1cmは太すぎたか。スポイトを垂直に立てて、慎重に引き上げれば、流れ落ちることなくスポイト内に水を維持できるが、ちょっとでも傾くと流れ落ちてしまう。

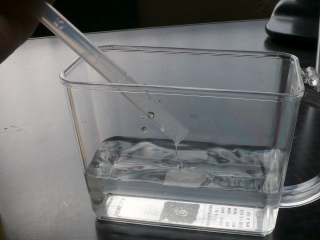

しかたないので、新旧の水槽を隣どうしに並べ、水が流れ落ちる前にすばやく移すことにした。写真は後から撮ったもので、イメージです。

しかたないので、新旧の水槽を隣どうしに並べ、水が流れ落ちる前にすばやく移すことにした。写真は後から撮ったもので、イメージです。

で、当然、吸い取った分、旧水槽の水が減るので、その分の水を新水槽から旧水槽に戻す。

新水槽で泳ぐ、2組のカップル。それにしても水が透明だ。最初はこんなにきれいだったんだなぁ。

新水槽で泳ぐ、2組のカップル。それにしても水が透明だ。最初はこんなにきれいだったんだなぁ。

果たして新しい環境になじんでくれるだろうか? 2つの水槽は並べて置いておいたので水温は同じはず。塩分濃度も同じはず。それでも、この小さな生き物にとっては環境が激変しているに違いなく、ビックリして卵を生まなくなってしまったり、最悪死んでしまうかもしれない。

負けるなよ。

10月9日 この1週間の経過。

さて、1週間ほど更新をさぼってしまったので、この間の経過などをかいつまんで記しておく。

10月3日 2組いたカップルが1組だけになっていた。

10月3日 2組いたカップルが1組だけになっていた。

おなかに卵をつけたメスが1匹泳いでいる。もちろん、これは解消したカップルだったメスだろう。写真のメスがそれ。

10月4日 カップルが2組ともいなくなった。代わりに卵をつけたメスが2匹泳いでいる。

10月5日 水槽の底に黒くなって死んだオスを発見。大きな第2触覚を持っているのでオスだとわかる。

10月5日 水槽の底に黒くなって死んだオスを発見。大きな第2触覚を持っているのでオスだとわかる。

これは自然死なのか、それとも交尾を終えたオスは死ぬことになっているのか? また、なぜこんなふうに黒くなってしまうのか? そういえば、以前にもこのような黒い死体を発見したが、1回目のカップルが成立→解消した前だったか後だったかは記憶がない。そのときは、スポイトで取り去っておいたのだった。今回も取り去っておくことにする。

10月6日 3組目のカップルが成立!

10月6日 3組目のカップルが成立!

つまり、今水槽の中にいるのはカップルが1組と卵を抱えたメスが2匹。

写真は、その2匹のメスが写っているもの。

10月7日 卵のつぶがよく見える写真が撮れた。

10月7日 卵のつぶがよく見える写真が撮れた。

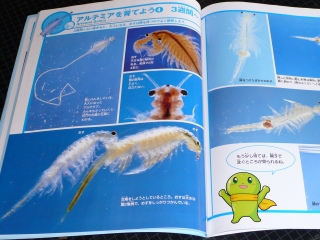

学研の本によると、卵には“夏卵”と“冬卵”があり、「夏卵は白っぽく、めすの体についたまま赤ちゃんが生まれる。冬卵は茶色で、めすから生み落とされる。」とのこと。うーん、これはどっちかなぁ。白っぽく見えるから夏卵のような気がするが、比較するものがないのでなんとも言えない。

とか思っていたら、1組のカップルのほかに、卵をつけたメスが1匹しかいないことに気づく。生み落としたのか?

水槽の上のほうで漂うように泳ぐ弱ったメスを発見。おなかに卵のうの後があり、これがもう1匹の卵を持ったメスだったことはたぶん間違いない。

水槽の上のほうで漂うように泳ぐ弱ったメスを発見。おなかに卵のうの後があり、これがもう1匹の卵を持ったメスだったことはたぶん間違いない。

それにしても体が白くなってしまって、中心に赤い線もなく、いまにも死にそう。サケなんかと同じで、オスもメスも生卵を終えると死んでしまうのかもしれない。

さて、このメスが夏卵を持っていたとすれば、赤ちゃんを生み落としているはず。で、目をこらして水槽を見ると……。

赤ちゃんが1匹だけいるのを発見。メスは80個からの卵を生むとのことだったので、夏卵だったとすると赤ちゃんが1匹しかいないというのはへんだ。じゃぁ、冬卵だったのだろうか? だとすると、この赤ちゃんは? いったん冬卵で生んだ卵がかえった?

赤ちゃんが1匹だけいるのを発見。メスは80個からの卵を生むとのことだったので、夏卵だったとすると赤ちゃんが1匹しかいないというのはへんだ。じゃぁ、冬卵だったのだろうか? だとすると、この赤ちゃんは? いったん冬卵で生んだ卵がかえった?

謎は尽きないが、たぶん、この赤ちゃんをもって、2世誕生としていいのではないかな。

ところで、本によれば、夏卵になるか冬卵になるかは水温によるとのこと。夏卵と冬卵の境が何度かということは書いてないが、もう10月で、ここ数日は雨が降ったりして寒かったことを考えれば、冬卵だったのかもしれない。

でも、どれがその卵なんだろう? 水槽の底にはふんがいっぱいたまっていて、よくわからないし。そもそも卵は沈むものなのか、浮くものなのか?

10月8日 3組目のカップルも解消。写真中央とその上に卵を持ったメスが見える。最近メスの写真ばっかりだったので、ほかのやつもいっしょに載せておこう。水槽全体にある短い棒状のものは、底に沈んでいるふんをみんなして巻き上げたところ。水槽には、多かれ少なかれいつもこのようにふんが舞っている。

10月8日 3組目のカップルも解消。写真中央とその上に卵を持ったメスが見える。最近メスの写真ばっかりだったので、ほかのやつもいっしょに載せておこう。水槽全体にある短い棒状のものは、底に沈んでいるふんをみんなして巻き上げたところ。水槽には、多かれ少なかれいつもこのようにふんが舞っている。

10月9日 そういえば学研の本に載ってる背景は青いな、と思って、今日は背景を青くして写真を撮ってみた。

10月9日 そういえば学研の本に載ってる背景は青いな、と思って、今日は背景を青くして写真を撮ってみた。

大失敗。まぁ、ピントが合っていないのもあるが、どうやら光の当て方も考えなくてはいけないようだ。左の写真は太陽光のみで撮ったもの。本の写真は、相当強力な光を上方から当てているように見える。テーブルライトだけでは弱いかもなぁ。

大失敗。まぁ、ピントが合っていないのもあるが、どうやら光の当て方も考えなくてはいけないようだ。左の写真は太陽光のみで撮ったもの。本の写真は、相当強力な光を上方から当てているように見える。テーブルライトだけでは弱いかもなぁ。

今日も、黒くなったオスの死体と白くなったメスの死体を見つけた。スポイトで吸い取っておく。

今日も、黒くなったオスの死体と白くなったメスの死体を見つけた。スポイトで吸い取っておく。

全体の数を数えてみたら、25匹前後。ほとんど変わらない。やっぱり交尾、生卵で死ぬのかも。

ところで、いよいよ卵を生み始めたってことは、例の(2世が誕生したら生存スペースがないんじゃないの、という)水槽問題をそろそろ真剣に考えなくちゃいけないのかもしれない。

というワケで買ってきた。

というワケで買ってきた。

条件は、透明で、横長で、学研の付録に近いサイズ。あちこち探し回ったが、なかなか水槽に適したケースがなく、結局近くの100円ショップ、専門用語でいうとダイソーで買った、台所用品。たぶん、砂糖とか入れておくケース。2つでもちろん、200円(210円)。

まず、今の水槽の水を全部、ざばっと新水槽にあける。あら、意外と少ない量しかないな。元の水槽では、高さ55mmあったものが、新水槽だと、30mmにしかならない。

まず、今の水槽の水を全部、ざばっと新水槽にあける。あら、意外と少ない量しかないな。元の水槽では、高さ55mmあったものが、新水槽だと、30mmにしかならない。

元の水槽をいったんよく洗う。ひょっとして、生み落とされた卵とかもいっしょに洗い流してしまったかもしれないが、まぁしょうがない。

元の水槽をいったんよく洗う。ひょっとして、生み落とされた卵とかもいっしょに洗い流してしまったかもしれないが、まぁしょうがない。

で、そこに、もとの量と同じだけ水を入れる。

今後のことも考え、今入れた水の容量を、以前に買った計量カップで量る。ふむ、170mlと。

今後のことも考え、今入れた水の容量を、以前に買った計量カップで量る。ふむ、170mlと。

次に、最初に残しておいた塩水のもとの重量を量る。9g。あとで、袋だけの重さを量って塩水のもとだけの重さを出す。

次に、最初に残しておいた塩水のもとの重量を量る。9g。あとで、袋だけの重さを量って塩水のもとだけの重さを出す。

計量カップで量った水は、もう1個の新水槽のほうへ入れ、そこに塩水のもとを入れる。

計量カップで量った水は、もう1個の新水槽のほうへ入れ、そこに塩水のもとを入れる。

これで、今の水槽と同じ濃度の塩水ができる。

あれ? 塩水のもとの袋をよく見たら、“内容量8グラム”と書いてあった。なんだ、こっちの重量は量る必要はなかったのか。

あれ? 塩水のもとの袋をよく見たら、“内容量8グラム”と書いてあった。なんだ、こっちの重量は量る必要はなかったのか。

で、水の重さを1ml=1gとすると、この塩水の濃度は、(8÷(8+170))×100=約4.5%ということがわかる。塩水のもとはこれでなくなってしまったが、今後は別の塩かなんかを代用にして約4.5%の塩水を作ればいいということだ。

そして、シーモンキーはもとの水槽に戻しておく。シーモンキーにとっては、あっちにざばーっ、こっちにざばーっと荒療治だったが、大丈夫だったかな。

そして、シーモンキーはもとの水槽に戻しておく。シーモンキーにとっては、あっちにざばーっ、こっちにざばーっと荒療治だったが、大丈夫だったかな。

洗ったおかげで心なしか見やすくなった気がする。まぁ、底のふんはそのままだが。

で、24時間置いたあと、新しい水槽のほうに卵を持ったメスを移そうという計画。新しい環境になれるかどうかものすごく心配だけど。

[シーモンキー観察日記 過去の記録へ] [トップページへ戻る]